Un concorso di idee per mantenere viva una memoria critica e autocritica del Castello di Sassari, di Federico Francioni

Sassari,

una città con la tendenza a buttarsi via.

Quanto ci hanno fatto sapere Ponzeletti e Sanna può contribuire ad un dibattito

e ad una riflessione su una città che in diversi momenti storici ha dimostrato

scarsa autostima, come succede nei contesti caratterizzati da una subalternità,

anche culturale, retaggio di una dipendenza di stampo coloniale. Si pensi, per

fare solo due esempi, all’abbandono del centro storico e, di contro,

all’insensata antropizzazione del territorio, perseguita, fra l’altro, con le

colate di cemento a Predda Niedda. Ma si sa, la centralità e la preponderanza

dell’edilizia, in assenza di uno sviluppo economico autocentrato, è una

maledizione del sottosviluppo, funzionale allo sviluppo della metropoli esterna

di volta in volta dominante, conseguenza di secoli di colonialismo; non occorre

necessariamente fare proprie le categorie dei marxisti latinoamericani per accertarlo

e sostenerlo. Si pensi inoltre alla Sardegna come “laboratorio di storia

coloniale”, interno all’Europa, definizione che si deve allo storico

franco-americano John Day, grande e sincero amico della nostra isola.

In

tale contesto va individuata e focalizzata una precisa scala di responsabilità,

a partire dai ceti dirigenti cittadini – fatte, s’intende, le debite eccezioni

per alcune singole personalità e gruppi e per le loro scelte controcorrente –

che hanno contribuito a creare e a perpetuare una cultura della terachia, indifferente ai beni e alle risorse collettive.

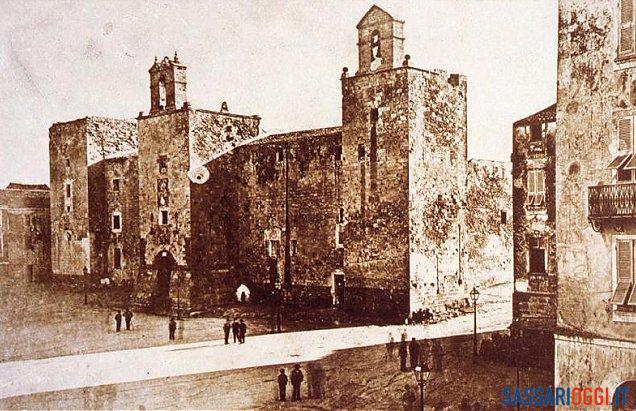

Come si arrivò all’abbattimento del Castello. Il caso della demolizione del Castello è esemplare: basta ripercorrere, sulle tracce di quanto hanno detto egregiamente Ponzeletti e Sanna, alcune tappe che condussero a quella scellerata opzione. Nel 1842 alcuni esponenti della borghesia commerciale sassarese – Bargone, Rau e Valdettaro – chiesero al Comune che fosse abbattuta una delle cinque torri del Castello, che incombeva sulle loro case (lo riporta Enrico Costa nella sua insostituibile opera su Sassari); ma l’Amministrazione rispose con un netto rifiuto. Nel 1869 però questo atteggiamento fu capovolto: ebbero infatti la meglio i settori del commercio e dell’edilizia, ma erano in campo anche le gerarchie militari che premevano per la costruzione della caserma, intitolata poi ad Alberto Ferrero Della Marmora.

Per

approdare a siffatta decisione furono sufficienti, oltre agli interessi tipici

di una borghesia del sottosviluppo, lo stato di degrado del Castello, il

giudizio negativo sui secoli delle dominazioni catalano-aragonese e spagnola,

nonché quello sull’Inquisizione che

ebbe sede nello stesso edificio dal 1563 al 1717 (cfr. F. Francioni, La caduta dell’inquisitore. Momenti,

problemi e figure di storia dell’Inquisizione spagnola in Sardegna dal

Cinquecento ai primi del Settecento,

Edizioni della Fondazione Sardinia, Cagliari, 2022, pp. 47-56).

Non

si manifestarono opposizioni significative e consistenti: a parte il prima

ricordato voltagabbana del Comune, lo stesso Costa, storico e poligrafo, cui

certo non difettava l’amore per la sua città, ebbe un atteggiamento ondivago. Da

una parte, egli scrive che il Castello serviva ai governanti catalano-aragonesi

ed ai loro successori non tanto contro nemici esterni, quanto per mantenere

sotto stretto controllo la cittadinanza sassarese: da questo punto di vista,

egli aggiunge, è “un bene che lo abbiamo atterrato” (Sassari, vol. I, p. 127); d’altra parte, egli qualifica la

delibera assunta dal Comune come “insensato progetto” (cfr. Sassari, vol. II, p. 821). Costa, ma non è stato il solo,

si dimostra comunque incapace di distinguere fra il valore storico, artistico e

architettonico di un manufatto e l’uso cui è stato adibito. In mancanza di

questa distinzione, tanti monumenti dell’antichità dovrebbero essere cancellati.

Su

“La Stella di Sardegna” – il vivace settimanale che Costa diresse e pubblicò

dal 1877 al 1886 – non apparvero articoli contrari all’abbattimento della

fortezza, come risulta da un articolo di Salvator Angelo De Castro e da un

altro firmato con lo pseudonimo di Teodolite (entrambi gli scritti sono del

marzo del 1877).

Dal

suo canto Giovanni Spano, eminente archeologo, storico, rettore dell’Università

di Cagliari, senatore del Regno, si limitò a chiedere che venissero salvati

dalla distruzione i cinque stemmi che decoravano la torre centrale del Castello

e quella del campanone. Dunque non solo il ceto borghese, ma anche esponenti

dell’intellettualità cittadina dimostrarono di non avere consapevolezza alcuna

dello scempio che si andava consumando. Fra i pochi oppositori va ricordato

Giovanni Antonio Sanna, imprenditore e collezionista di opere d’arte, che

riuscì ad inserirsi nel ristretto novero dei capitalisti europei impegnati

nello sfruttamento delle miniere isolane. Egli, fra l’altro, commissionò al

pittore Giuseppe Solinas un acquerello raffigurante la fortezza (è stato

pubblicato nella copertina del volume di Paolo Fadda, L’uomo di Montevecchio. La vita

pubblica e privata di Giovanni Antonio Sanna il più importante industriale

minerario dell’Ottocento, edito

nel 2010).

Ieri

l’abbattimento del Castello, di recente il disegno di distruggere le valli con

i loro ecosistemi. Dopo la

distruzione del Castello, realizzata dal 1877 al 1880 – anche con il ricorso

alla dinamite, inventata da Alfred Nobel nel 1867 – il ceto dirigente sassarese

ha fornito un’altra prova di assoluta mancanza di cura per i beni e le risorse

della nostra comunità: ci riferiamo all’atroce progetto della Giunta guidata da

Nanni Campus per desertificare il Fosso della noce e per sostituirlo con un

canalone di cemento, lungo circa 900 metri, largo più di 7, adducendo la

giustificazione di un rischio idrogeologico, peraltro sopravvalutato; un obiettivo

bloccato dai Comitati di quartiere e da una vittoriosa mobilitazione popolare (si

veda il documentato resoconto di Nello Bruno su “Camineras”, n. 9, 2024, pp.

39-48).

Un particolare del barbacane del Castello, rinvenuto con gli scavi del 2008 - 2010

Commenti